A escolha de trazer Milton Santos para esta análise não é apenas um tributo intelectual, mas uma necessidade crítica. O geógrafo baiano foi um dos primeiros a escancarar as entranhas do modelo desigual de desenvolvimento territorial no Brasil. Ao descrever a “região concentrada” — o eixo privilegiado entre Sul e Sudeste onde se acumulam infraestrutura, capital e poder decisório — Santos revelou como o território brasileiro é organizado não para integrar, mas para excluir. A proposta de criação de uma nova Zona Franca no Distrito Federal, portanto, não é apenas uma medida econômica: é um gesto político que reforça essa lógica perversa de concentração, ignorando os desafios históricos de regiões como a Amazônia. Usar suas ideias é, nesse sentido, uma forma de confrontar esse projeto seletivo de país que insiste em tratar o Norte como margem. Tem coisas que só o Brasil mesmo. E não estamos falando de jabuticaba ou jeitinho. Estamos falando de um feito ainda mais audacioso: transformar o Distrito Federal — a mais simbólica bolha de poder da República — em polo industrial incentivado. Isso mesmo, Brasília, que até hoje se destaca por legislar, julgar e circular planilhas, agora quer brincar de Zona Franca. A proposta, vendida como uma espécie de “democratização” dos benefícios fiscais, é daquelas que só ganham corpo num país onde o mapa sempre teve zonas preferenciais — não por estratégia territorial, mas por conveniência política. E quem já estudou o Brasil com o olhar crítico de Milton Santos, sabe: não há território neutro nesse país. Tudo é escolha. E essa, mais uma vez, aponta na direção do já privilegiado. Enquanto isso, Manaus — aquela cidade que resistiu entre rios, floresta e esquecimento — observa mais uma tentativa de sabotagem institucional travestida de modernidade. A capital amazonense construiu um modelo complexo, adaptado à sua realidade, que ainda sustenta milhares de empregos e garante alguma autonomia econômica à região. Mas claro, como sempre, o desconforto aparece quando o Norte tenta deixar de ser apenas fornecedor de borracha, minérios, água e paisagem. No fundo, a proposta revela uma obsessão nacional que Milton Santos descreveu com clareza: a de concentrar tudo — recursos, infraestrutura, poder — numa única faixa privilegiada do território. A tal “região concentrada”, onde a modernidade chegou com tapete vermelho e internet banda larga, segue acumulando funções enquanto o restante do país corre atrás do prejuízo com vela na mão. Brasília não produz nem exporta. Mas vai receber os mesmos incentivos que foram criados para estimular uma área isolada geográfica e historicamente dos grandes circuitos econômicos. É como decidir premiar o aluno do centro da sala, com ar-condicionado, água mineral e explicador particular, enquanto pedem ao aluno do fundo — aquele com goteira na cabeça e luz intermitente — que “compita de forma justa”. Essa decisão escancara uma velha lógica de país seletivo, onde o desenvolvimento só se concretiza para quem está bem posicionado no jogo. Fala-se em integração nacional, mas as ações dizem outra coisa: as margens seguem na função de fornecer mão de obra, matéria-prima e justificativa ambiental para discursos em conferências internacionais. Já os centros, esses continuam acumulando os benefícios do Estado, da política, da infraestrutura — e agora, vejam só, também dos incentivos fiscais. É curioso, para não dizer irônico, que tudo isso se apresente como “inovação”. Mas como dizia aquele professor baiano que cartografou nossas desigualdades com régua e indignação: o Brasil só inova para manter tudo mais ou menos no mesmo lugar. Dão o nome de desenvolvimento a um plano que, no fundo, só atualiza a velha cartilha do país dos poucos e bons: o Brasil que pensa para o Sudeste, lucra no Centro-Oeste e esquece o Norte. Faz tempo que se percebe que esse modelo de país, embora negado em discurso, nunca saiu de cena. A construção de um Brasil fragmentado, onde o acesso ao progresso depende do CEP, não é novidade para quem leu Por uma outra globalização ou O espaço dividido. Continuamos com um Norte que precisa provar todos os dias sua utilidade para não ser apagado. Um Norte que depende de incentivos não como luxo, mas como compensação mínima diante de uma lógica de desenvolvimento que o marginaliza sistematicamente. E tudo isso acontece num momento em que o discurso sobre a Amazônia nunca foi tão global. Querem preservar a floresta? Apoiar os povos da região? Valorizar o bioma? Pois bem, retirar dela as poucas ferramentas econômicas que possui vai na direção oposta. Criar uma Zona Franca no DF enquanto se fragiliza a de Manaus é como declarar amor à floresta enquanto se afia o machado. No final das contas, Brasília legisla, Brasília lucra, Brasília respira. Já o resto do Brasil, principalmente aquele escondido nas bordas do mapa, que sustente o país com seus rios, florestas e promessas de compensação que nunca se cumprem. O problema não é criar uma Zona Franca no DF. O problema é o que isso representa: um novo capítulo do velho enredo onde o Brasil é feito para poucos — e sempre os mesmos. Se houvesse uma estátua no meio da Esplanada que pudesse resumir essa história, ela não precisaria falar. Bastaria estar ali, de bronze polido e semblante cínico, olhando fixamente em direção ao Norte, com os braços cruzados — não por orgulho, mas por descaso calculado. Ao seu redor, turistas tirariam fotos sem entender que aquele monumento não homenageia um herói, mas sim o projeto silencioso de um país feito à imagem e semelhança de si mesmo: centralizador, seletivo, e profundamente confortável em excluir. Ela não apontaria para a floresta, nem para os povos que dela vivem, nem para os empregos ameaçados. Apenas sussurraria com ironia — talvez só para quem ainda insiste em acreditar na Constituição —: “E vocês ainda acham que isso aqui é uma federação?” E no final, tudo segue como sempre: Brasília legisla, Brasília lucra, Brasília respira aliviada. O resto do Brasil? Só serve mesmo para encher mapa e fornecer tema de redação do Enem.

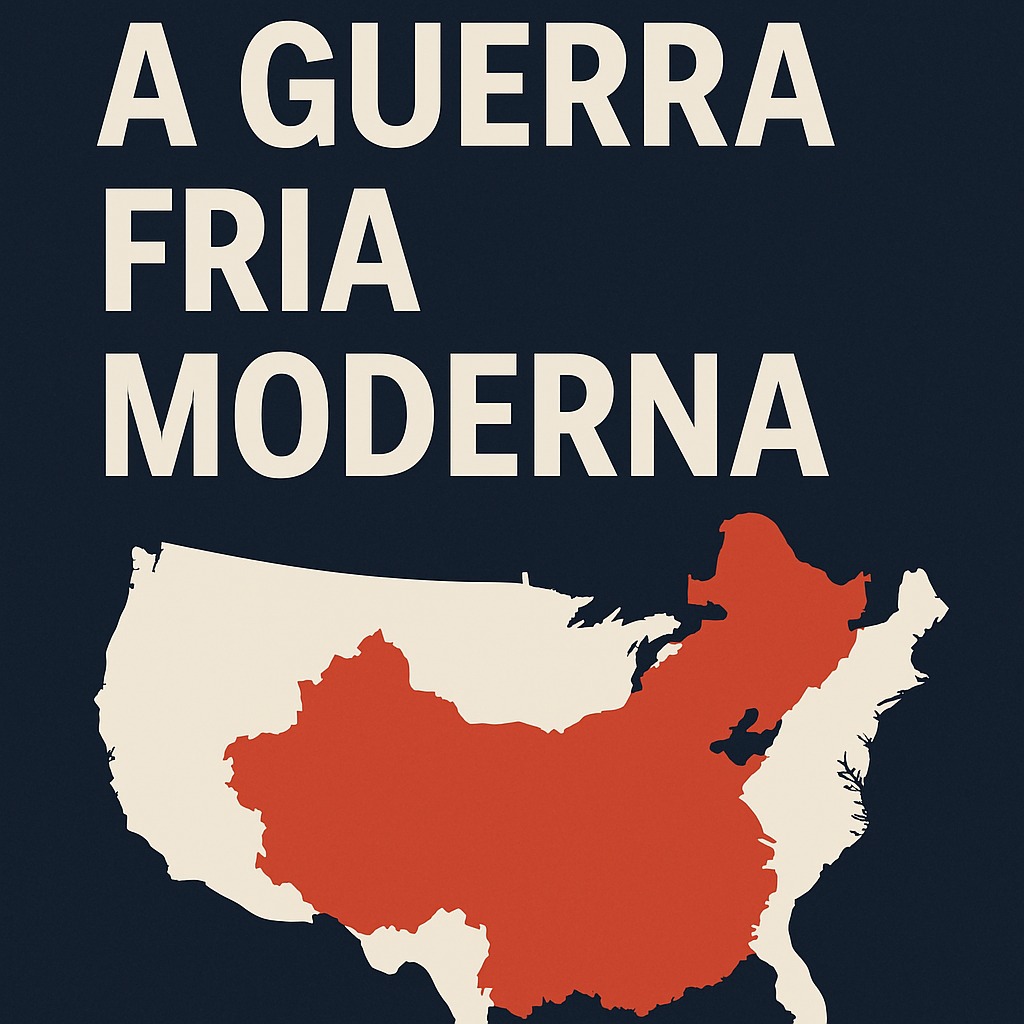

A GUERRA FRIA MODERNA: por que os EUA vão perder (e não têm nem ideia disso)

A revanche que ninguém pediu (mas que está acontecendo) O mundo gira, o tempo passa, e os Estados Unidos continuam agindo como se ainda estivéssemos em 1947 na luta da expansão socialista no mundo, como se a ideia de Stalin ainda estivesse vigorando no mundo moderno. Só trocaram o nome da vez: saiu a União Soviética, entrou a China. E lá vão eles, novamente, com discursos inflamados sobre ameaça comunista, segurança nacional e blá blá blá. A diferença? A China não quer te convencer de ideologia nenhuma, esse é o principal ponto de diferença da URSS e a China, a China não quer expansão ideológica. Ela só quer dominar silenciosamente a cadeia produtiva global. E, spoiler: está conseguindo. Enquanto isso, em Pequim… A China já entendeu o jogo. E o mais impressionante: não só entendeu como mudou as regras. Enquanto o Ocidente ainda insiste em fórmulas desgastadas e discursos repetitivos sobre “liberdade de mercado” e “valores democráticos”, Pequim está ocupada fazendo o que realmente importa: produzindo, inovando e planejando o futuro. Com um terço de toda a manufatura global concentrada em seu território, a China se tornou o coração pulsante das cadeias de produção mundiais. E ela não precisa brigar com tanques ou ameaças diplomáticas para mostrar poder — ela simplesmente não para de entregar resultado. Seu arsenal é outro: chips de última geração, inteligência artificial, robótica, baterias de lítio, painéis solares e trens-bala. Esse é o novo campo de batalha — e a China está jogando como campeã. Trata-se de um império silencioso, mas firme, erguido sobre trilhos, portos, cabos de fibra óptica e servidores quânticos. Enquanto os Estados Unidos estão atolados entre escândalos políticos, redes sociais tóxicas e tiroteios em escolas, a China está construindo um projeto de nação com metas de décadas à frente, executando planos quinquenais com precisão cirúrgica. Tudo isso sob um Estado que — goste-se ou não — sabe onde quer chegar. Enquanto Washington flerta com o colapso interno e transforma cada eleição em um show de horrores, Pequim segue focada em resultados práticos. E antes que alguém repita aquela velha e cansada ladainha de que “a China só copia”, vamos aos fatos: quem lidera o sistema de inovação mais sofisticado do século XXI não é mais o Vale do Silício. É Shenzhen. Sim, Shenzhen, a cidade que há poucas décadas era uma vila de pescadores e hoje é o epicentro global da tecnologia. Lá, as empresas não estão apenas fabricando para marcas ocidentais — estão criando as suas próprias, com patentes, design e soluções que fazem Google e Apple parecerem… lentas. A China deixou de ser a fábrica do mundo para se tornar o laboratório do mundo. E isso, meus amigos, é muito mais difícil de combater do que qualquer guerra comercial com tarifas infladas. A resposta americana? Tarifas (e um pouco de drama) A grande jogada de Trump contra esse dragão asiático? Tarifas. Isso mesmo, tarifas. Como se colocar imposto em caneca de porcelana e brinquedo de plástico fosse o bastante para frear a ascensão de um país que já domina as cadeias globais de valor e está na vanguarda da inteligência artificial. A lógica por trás da estratégia era tão simples quanto ingênua: tornar os produtos chineses mais caros para que os americanos parecessem competitivos. Uma tentativa desesperada de proteger uma indústria que os próprios Estados Unidos deixaram morrer, terceirizando sua produção e vendendo sua alma industrial para o capital especulativo. Resultado? Um tiro que saiu pela culatra. A capacidade de impor tarifas dos EUA é limitada por sua própria dependência da produção chinesa, e quem pagou a conta não foi o Partido Comunista Chinês — foi o cidadão comum norte-americano, que viu os preços subirem nas prateleiras do Walmart. A inflação bateu à porta, as empresas sofreram com insumos mais caros, e a tal “guerra comercial” virou mais um espetáculo político do que uma estratégia econômica coerente. Enquanto isso, Pequim apenas reposicionou sua estratégia global, expandindo mercados, reforçando laços com o Sul Global e investindo ainda mais em tecnologia e inovação. No fim, a tentativa de enfraquecer a China só serviu para expor a fragilidade da economia americana financeirizada, sem base produtiva sólida. Economia de cassino vs. economia de fábrica Aqui está o pulo do gato — e talvez o ponto mais incômodo para Washington: a economia chinesa não é financeirizada. Isso mesmo. Ela não está entregue à especulação, nem refém de algoritmos de alta frequência. Isso dá à China uma musculatura que Wall Street jamais vai entender. Enquanto os Estados Unidos se especializaram em criar castelos de cartas sobre ativos voláteis, a China investiu em produção real, na indústria de base, na energia, na tecnologia e em infraestrutura pesada. Não há hedge fund que concorra com uma siderúrgica operando a pleno vapor ou com uma rede ferroviária de alta velocidade que cruza o país de ponta a ponta. Enquanto Nova York bate recordes em transações de produtos financeiros que existem apenas em planilhas mágicas, Pequim entrega usinas, refinarias, linhas de transmissão, fábricas e portos — e com juros, claro. O que os Estados Unidos chamam de “economia moderna” muitas vezes é só um grande cassino digital, onde se joga com o futuro das aposentadorias, dos salários e dos empregos. A China, ao contrário, aposta no tangível: energia solar, semicondutores, carros elétricos, inteligência artificial e, principalmente, infraestrutura para si e para o resto do mundo. É o velho conceito de base material — algo que os livros de economia esquecidos em Washington já não ensinam há décadas. A diferença filosófica é brutal. A China aposta no concreto. Os EUA, no virtual. E por mais que a nuvem pareça sexy, vendida como solução para tudo, ainda vivemos num planeta onde as pessoas precisam se mover, comer, trabalhar e morar. Isso exige estrada, ponte, usina, linha férrea e água encanada — e a China entendeu isso muito melhor do que seus rivais. Afinal, quando a bolha da próxima “startup revolucionária” estourar em Wall Street, ela vai evaporar em bytes. Mas a

Plano T: o novo messias da direita

Prepare o coração, patriota de bem. Parece que o mercado achou seu novo queridinho, e ele atende pelo nome de Tarcísio Gomes de Freitas. Sim, ele mesmo, o engenheiro que virou ministro e depois governador, e agora, se depender da revista Veja, será o herdeiro legítimo do trono da direita brasileira. Um homem que fala como técnico, age como banqueiro e pensa como agente do FMI. A reportagem da Veja lançou sem meias palavras o “Plano T” — uma tentativa de consolidar Tarcísio como a nova esperança do conservadorismo nacional. E, olha, tem tudo pra dar certo… se o objetivo for vender o país em suaves prestações ao capital privado. O que é o “Plano T”? A gente resume: trata-se de embalar o projeto neoliberal, dar uma polida no verniz tecnocrático, pregar a eficiência da iniciativa privada e entregar — com laço e tudo — o patrimônio público à sanha dos investidores. Se Bolsonaro era o vendedor ambulante do Estado brasileiro, Tarcísio é o executivo do e-commerce: mais limpo, mais arrumado, mais educado… mas com a mesma lógica de liquidação permanente. O funcionário do mês do entreguismo Tarcísio é a personificação do bom moço liberal: ex-militar de carreira, com postura polida e discurso técnico, ex-ministro da Infraestrutura durante o governo Bolsonaro — do qual se desvencilha quando conveniente — e atual governador de São Paulo. Um currículo que emociona os CEOs em cafés no Itaim e acalma o coração das consultorias internacionais que adoram um gestor com cara de PowerPoint e discurso de eficiência. Ele fala grosso com o setor público e manso com o mercado financeiro, sempre com aquela serenidade que só um quadro técnico com projeto político sabe incorporar. É o tipo de político que se vende como apolítico, mas joga xadrez em Brasília com peças de ouro. O homem tem método. Seu governo avança como uma retroescavadeira sobre o patrimônio público, com a convicção de quem acha que tudo pode — e deve — virar ativo negociável. Privatizou, ou tenta privatizar, tudo o que encontra pela frente: Sabesp, CPTM, Metrô — não importa o símbolo, a história, o tamanho ou a relevância estratégica para a população. Se tiver potencial de lucro, passa o facão. É a escola do “Brasil não pode ser dono de nada”, mas agora com planilha do Excel, Power BI atualizado e camisa social azul clara passada com capricho. A lógica é simples: Estado mínimo para o povo, Estado garantidor para o mercado. Se der certo, é mérito da iniciativa privada; se der errado, o prejuízo é socializado. Na verdade, o Plano T parece muito com o antigo Plano B da direita — aquele que começou a se desenhar quando o capitão começou a perder o brilho (e a elegibilidade). Só que agora vem com um toque de finesse: menos palavrão, mais planilha; menos motociata, mais seminário com empresários. E, claro, um discurso limpinho de que “o Brasil precisa atrair investidores”, como se já não estivéssemos entregando tudo com bandeja, guardanapo e cafezinho. O Brasil à venda — agora com ISO 9001 A grande beleza do chamado Plano T — T de Tarcísio, T de tecnocracia, T de transferência do patrimônio público — está em sua promessa de continuidade. Continuar o desmonte do que levou décadas para ser construído, continuar a transferência de ativos públicos para mãos privadas, continuar difundindo a ideia de que o Estado é um peso morto, uma máquina ineficiente que só atrapalha o “progresso”. Nessa narrativa, o setor privado é o novo oráculo, a entidade que tudo vê, tudo resolve e, claro, tudo cobra — com lucro garantido. E tudo isso embrulhado em uma embalagem de “modernidade”, como se vender empresas públicas fosse uma inovação genial do século XXI, e não a repetição requentada de manuais neoliberais dos anos 1990. No fundo, é uma modernização sem povo, uma eficiência que exclui, um futuro onde o público só entra com o pagamento da tarifa. A mídia tradicional adora. A elite financeira vibra. Os analistas de mercado escrevem notas entusiasmadas em seus relatórios semanais, com termos como “sinalização positiva”, “compromisso com a responsabilidade fiscal” e “ambiente favorável ao investidor”. A tradução disso é simples e direta: enfim, alguém que entende que o Estado só serve para bancar a infraestrutura necessária à acumulação privada — rodovias, saneamento, trens, linhas de metrô — e depois pode sair de cena discretamente, como um mordomo eficiente. Se possível, demitindo metade dos servidores no caminho, enxugando folha, cortando direitos e vendendo tudo o que não estiver soldado ao chão. A lógica é clara: o lucro é privado, o risco é socializado. O cidadão? Vira consumidor ou estatística. E Tarcísio sabe jogar esse jogo com maestria. Não levanta bandeiras ideológicas escancaradas, não briga com o STF no Twitter, não comete deslizes retóricos que possam assustar investidores ou embaixadas estrangeiras. Ele fala em “governança”, “modelagem financeira”, “segurança jurídica”. Mas sua prática é tão ou mais radical do que a de muitos populistas autoritários. É um bolsonarismo gourmet, servido em prato de porcelana, com etiqueta e vocabulário técnico. Um entreguismo pós-graduado, com bons modos e ternos sob medida. E isso agrada profundamente a quem realmente manda: o mercado, os rentistas, os grandes grupos econômicos, nacionais e estrangeiros. Afinal, é muito mais fácil vender o país com charme e sem barulho. O sonho das elites: um Brasil sem povo, mas com acionistas felizes O sonho das elites é um Brasil sem povo, mas com acionistas felizes. O lançamento do chamado Plano T vem num momento estratégico: Lula enfrenta críticas dentro da própria base, Bolsonaro está juridicamente na lona, e a direita procura desesperadamente um novo rosto — de preferência mais vendável. Tarcísio surge como o produto premium da prateleira: ex-ministro com selo de tecnocracia, certificado de governabilidade e, principalmente, o carimbo dourado de aprovação do mercado. Ele não grita, não polemiza, não comete gafes em lives. Sua política é silenciosa, mas implacável. Um entreguismo com planilha, gravata ajustada e discurso moderado. A cereja do bolo para um sistema que quer

Bem-Estar Social? Aqui Não, Isso é Coisa de Socialista/Comunista!

Meu caro leitor, prepare-se para uma reflexão sem roteiro pelos mistérios dos países nórdicos – ou como alguns preferem chamar, o “clube dos comunistas disfarçados” ou “os socialistas fabianos”. Sim, porque sempre que o assunto é bem-estar social, logo somos taxados de comunistas, como se cuidar do povo fosse uma conspiração internacional contra a liberdade. O Mito do Paraíso Nórdico Ah, os países do Norte! Enquanto nós, aqui no Brasil, enfrentamos desafios para fortalecer nossa democracia e garantir qualidade de vida para todos, lá no extremo frio, o caminho parece seguir outra direção. Investimentos robustos em saúde, educação e serviços públicos são marcas registradas desses países, mas essa fórmula não é mágica nem surgiu da noite para o dia. Por trás desses avanços, há uma cultura política baseada na confiança mútua entre Estado e sociedade, construída ao longo de décadas. Isso não significa que tudo funcione perfeitamente ou que não existam desafios, mas a ideia de que um Estado forte pode ser um instrumento de bem-estar coletivo se consolidou. Diferente de um receituário rígido, trata-se de um modelo em que a população enxerga os impostos não como um fardo, mas como um investimento no próprio futuro. Talvez a questão não seja apenas de recursos, mas também de mentalidade: até que ponto estamos dispostos a confiar que o retorno virá? A Realidade Brasileira: Um Samba do Crioulo Doido No Brasil, a realidade segue um caminho diferente. Sempre que se menciona a possibilidade de um Estado mais atuante para garantir bem-estar social, logo surgem reações carregadas de desconfiança. E isso não acontece por acaso. Nossa história é marcada por desigualdade, corrupção e um sistema político que nem sempre corresponde às expectativas da população. Diante desse cenário, muitos enxergam qualquer ampliação do papel do Estado como sinônimo de desperdício ou autoritarismo, antes mesmo de considerar seus possíveis benefícios. Essa resistência não é apenas ideológica, mas fruto de uma cultura política construída sobre promessas quebradas e uma administração pública frequentemente ineficiente. Além disso, uma elite historicamente avessa a mudanças estruturais contribuiu para alimentar a ideia de que o Estado é mais um problema do que uma solução. Assim, qualquer debate sobre um modelo mais sólido de bem-estar social tende a ser recebido com ceticismo, muitas vezes mais baseado em medo e narrativas simplificadas do que em uma análise real dos fatos. Cultura Política A desconfiança generalizada em relação ao poder público faz com que propostas de investimentos sociais sejam vistas com ceticismo, como se fossem promessas vazias, sem chances reais de concretização. A polarização política, intensificada nos últimos anos, apenas agrava esse cenário, tornando qualquer debate mais um campo de batalha ideológico do que uma busca por soluções eficazes. Com isso, ideias que poderiam melhorar a vida da população são rejeitadas não por seus méritos ou falhas, mas pela simples associação a um determinado grupo ou linha de pensamento.Enquanto essa desconfiança se espalha, setores essenciais seguem desassistidos, presos a uma lógica que privilegia interesses particulares em detrimento do bem comum. A política brasileira, marcada por escândalos e falta de transparência, reforça essa descrença, tornando o engajamento cívico um desafio. Diante desse cenário, a construção de um futuro mais justo e sustentável exige não apenas melhores políticas, mas também uma mudança de mentalidade – uma disposição maior para discutir ideias com base em evidências e não apenas em rótulos e preconceitos. Lições (ou Tentativas) de Aprender com os Nórdicos Apesar do tom sarcástico, há, sim, algo a se aprender com os nossos amigos do Norte. Países que apostam na transparência, na eficiência e no fortalecimento das instituições conseguem criar um ambiente mais estável e favorável ao bem-estar da população. Não se trata de idealizar esses modelos ou ignorar as diferenças históricas, culturais e econômicas entre as nações, mas de entender como certas práticas podem ser adaptadas à nossa realidade. A confiança no Estado, por exemplo, não surge por acaso, mas como resultado de uma gestão pública que entrega serviços de qualidade e mantém um compromisso real com a coletividade. No Brasil, essa perspectiva ainda enfrenta barreiras significativas. O histórico de corrupção e má administração contribui para o descrédito nas políticas públicas, tornando difícil qualquer tentativa de mudança estrutural. Mas isso não significa que estamos condenados a repetir os mesmos erros. Com mecanismos mais sólidos de transparência e participação popular, é possível reconstruir essa confiança e promover um Estado mais eficiente, capaz de responder às demandas da sociedade sem cair no clientelismo ou no desperdício de recursos. Os países nórdicos mostram que uma administração pública bem planejada pode gerar altos índices de desenvolvimento humano e qualidade de vida. Educação de excelência, saúde acessível e infraestrutura eficiente são frutos de escolhas políticas que priorizam o bem comum. O Brasil, com toda a sua diversidade e desafios, pode não seguir exatamente o mesmo caminho, mas certamente tem muito a ganhar ao olhar para essas experiências com menos ceticismo e mais disposição para aprender. Conclusão A construção de um modelo de bem-estar social sólido não depende de fórmulas mágicas ou ideologias estanques, mas de um compromisso real com políticas públicas eficazes e transparentes. Os países nórdicos não chegaram aos seus altos índices de desenvolvimento humano por acaso; suas conquistas são fruto de décadas de investimento em governança, participação popular e um modelo econômico que busca equilibrar crescimento e proteção social. O Brasil, apesar de suas particularidades, pode se inspirar nessas experiências sem cair na armadilha de simplificações ou rótulos políticos que apenas travam o debate. Superar a resistência histórica a um Estado mais eficiente exige não apenas reformas estruturais, mas também uma mudança na cultura política do país. A desconfiança generalizada nas instituições e o medo de que qualquer avanço social seja um “cavalo de Troia” ideológico precisam ser substituídos por discussões mais racionais e fundamentadas. Isso passa por fortalecer a transparência, combater a corrupção com seriedade e criar mecanismos que garantam que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficaz. O futuro do Brasil não será definido por uma simples importação de modelos estrangeiros, mas pela capacidade

Pão, circo e descaso: como o entretenimento disfarça a ineficiência governamental

Introdução A história nos mostra que, quando as coisas ficam “complicadas”, os representantes do povo sempre encontram formas de desviar a atenção do público. Na Roma Antiga, por exemplo, os imperadores desenvolveram uma estratégia eficiente para manter o povo sob controle: panem et circenses — ou o popular “pão e circo”. A fórmula era simples, mas poderosa e eficiente. Em tempos de crise ou insatisfação social, faziam festas, distribuíam trigo gratuitamente e promoviam espetáculos grandiosos no Coliseu. Lutas de gladiadores, corridas de bigas e encenações teatrais mantinham a população entretida, enquanto os verdadeiros problemas — como a desigualdade extrema, a corrupção e os abusos do poder — ficavam em segundo plano. Essa era uma forma de garantir estabilidade política sem a necessidade de responder efetivamente às demandas do povo. Hoje, a receita não mudou tanto assim. O contexto é diferente, as tecnologias evoluíram, mas a lógica continua a mesma. Se antes eram os gladiadores que ocupavam o centro da arena, agora são megashows financiados com dinheiro público que roubam a cena. Grandes eventos e festivais são vendidos como investimentos na cultura e no lazer, mas, em muitos casos, servem apenas para criar uma ilusão de satisfação social. Enquanto luzes e fogos de artifício brilham nos palcos, hospitais seguem superlotados, ruas esburacadas e a população enfrenta os mesmos desafios estruturais de sempre. O entretenimento, em vez de ser um complemento para a qualidade de vida, muitas vezes se torna um disfarce para a ausência de políticas públicas eficientes. A Política do “Pão e Circo” na Roma Antiga Durante o Alto Império Romano, a sociedade era marcada por profundas desigualdades sociais. No topo da hierarquia, uma elite aristocrática desfrutava de imensos privilégios, enquanto a plebe, composta majoritariamente por trabalhadores urbanos e camponeses, vivia em condições precárias (não muito diferente de hoje em dia, meu caro leitor?). Muitos dependiam de subsídios do Estado para sobreviver, o que hoje seria o assistencialismo, já que o desemprego e a miséria eram comuns nas cidades superlotadas. Diante desse cenário, os imperadores perceberam que a insatisfação popular poderia se transformar em revoltas e ameaçar a estabilidade do império. Para conter possíveis levantes, adotaram políticas que garantiam a distribuição gratuita de alimentos, especialmente trigo e pão, à população mais pobre. Além do sustento básico, o governo romano investia pesadamente em espetáculos públicos para manter o povo entretido e afastado dos debates políticos que realmente importavam. Corridas de bigas no Circo Máximo, combates de gladiadores no Coliseu e encenações teatrais grandiosas faziam parte da estratégia imperial para desviar a atenção das massas. Esses eventos, financiados pelo Estado, não apenas ofereciam diversão, mas também reforçavam a ideia de que os imperadores eram generosos e preocupados com o bem-estar do povo. No entanto, por trás do entretenimento, os problemas estruturais persistiam: a concentração de terras, o desemprego crescente e a falta de participação política da maioria da população eram questões ignoradas em meio ao espetáculo contínuo. Paralelos Contemporâneos: Entretenimento em Meio à Adversidade Nos dias atuais, observa-se que, em momentos de crise, algumas administrações públicas optam por promover eventos festivos, mesmo diante de situações que demandam atenção e recursos para necessidades emergenciais, como alagamentos e desmoronamentos. Quando a população enfrenta dificuldades como a precariedade dos serviços de saúde, problemas na infraestrutura urbana, mobilidade ou déficits na educação e na moradia, a realização de grandes espetáculos pagos com dinheiro público (pago com o seu dinheiro, leitor) pode parecer, no mínimo, contraditória. Em vez de direcionar investimentos para áreas essenciais, governantes muitas vezes priorizam iniciativas midiáticas que geram visibilidade imediata, mas não oferecem soluções concretas para os desafios enfrentados pela sociedade. Ora, trabalhar em uma cidade eficiente pode não ser bom para uma reeleição. Essa estratégia pode ser interpretada como uma tentativa de desviar o foco dos problemas reais, proporcionando entretenimento à população enquanto questões críticas permanecem sem solução adequada. O impacto de tais escolhas vai além do desperdício de recursos; reforça uma cultura política que valoriza a popularidade momentânea em detrimento da responsabilidade administrativa. Assim como na Roma Antiga, o espetáculo se torna uma ferramenta de controle social, capaz de aplacar insatisfações temporariamente, mas incapaz de transformar a realidade de forma estrutural, ou seja, na raiz do problema. Reflexões sobre Prioridades Governamentais A promoção de eventos culturais e de entretenimento é essencial para o bem-estar social, pois fortalece a identidade coletiva, valoriza a cultura local e proporciona momentos de lazer à população. No entanto, é fundamental que os gestores públicos avaliem cuidadosamente o contexto em que essas iniciativas são realizadas. Poderiam se perguntar: será que agora é uma boa hora para isso? Quando há estabilidade econômica e os serviços essenciais funcionam de maneira satisfatória, investir em festividades pode ser uma decisão positiva. Porém, em cenários de crise, onde a população enfrenta dificuldades, isso pode ser um “tiro no pé”. No mundo moderno, as pessoas possuem mais acesso à informação. Conclusão No contexto contemporâneo, é imperativo que os líderes equilibrem a promoção cultural com a responsabilidade de atender às necessidades básicas da população, especialmente em tempos de crise. O acesso ao lazer e à cultura é um direito essencial, mas não pode ser utilizado como uma cortina de fumaça para ocultar falhas na gestão pública. Quando as festividades são priorizadas em detrimento da saúde, da educação e da infraestrutura, a política do pão e circo ressurge com nova roupagem, mantendo-se fiel à sua essência: distrair para não transformar. Para construir uma sociedade mais justa e consciente de seus direitos e deveres, é fundamental que a população desenvolva um olhar crítico sobre as decisões governamentais. A valorização da cultura deve caminhar ao lado de políticas públicas eficazes, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma equilibrada e transparente. Apenas dessa maneira será possível romper com o ciclo histórico de distração e negligência, promovendo um modelo de governança que priorize o bem-estar coletivo em vez de ganhos políticos momentâneos, fazendo um anestésico social. Deixo a indagação: nós conhecemos algum político assim? Até a próxima!

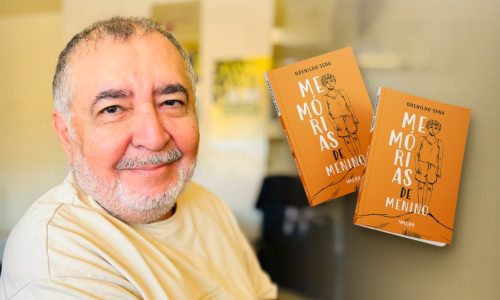

A Zona Franca em debate (de novo): O péssimo discurso de Plínio Valério e o ataque do MBL

A Zona Franca de Manaus é um dos projetos econômicos de suma importância para o Brasil,mas principalmente para a Região Norte, com o seu objetivo principal sendo a promoção dodesenvolvimento da região norte e integrar com o restante do país. O tema de tempos emtempos volta ao centro das discussões políticas, principalmente em anos de eleições. OSenador Plínio Valério em uma fala infeliz admitiu “não entender nada” sobre a tributação daZona Franca, porque digo infeliz, isso poderá ser usado contra ele nas próximas eleições.Enquanto isso, o Movimento Brasil Livre (MBL) em uma live tenebrosa defendeu a exclusãodos benefícios fiscais da região, uma proposta que, se implementada, pode ter impactosdesastrosos para a economia local. Neste artigo, vamos dialogar um pouco sobre aimportância da Zona Franca de Manaus, os riscos de falas (do Senador) e propostas (doMBL) e o por que o debate precisa ser feito com responsabilidade e conhecimento técnico. Um pouco da história: O que é a Zona Franca de Manaus e por que ela existe? A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 como uma estratégia do governo federal, emplena ditadura militar, para desenvolver e integrar a região amazônica, historicamenteisolada. O modelo é baseado em incentivos fiscais, ou também chamada de “guerra fiscal”,que atraem empresas para se instalarem na região, gerando empregos e movimentando aeconomia local. Esses incentivos incluem redução de impostos sobre importação, produção ecirculação de mercadorias, além de benefícios para a instalação de indústrias.O Polo Industrial de Manaus (PIM) é o coração da Zona Franca e abriga empresas dediversos setores, mesmo sendo apenas uma indústria maquiladora, como eletrônicos,motocicletas, químicos e biotecnológicos. Hoje, o PIM é responsável por mais de 500 milempregos diretos e indiretos, contribuindo significativamente para o PIB da região Norte eajudando a reduzir o desmatamento ao oferecer alternativas econômicas de ideiassustentáveis. A fala de Plínio Valério e a falta de clareza no debate Em meio a um país polarizado e discussões sobre reformas tributárias que podem mexer coma estrutura do país, o deputado Plínio Valério admitiu publicamente “não entender nada”sobre a tributação da Zona Franca de Manaus. Embora a honestidade do deputado sejalouvável em admitir a sua pouca habilidade sobre o tema, sua declaração expõe uma gravelacuna no debate político: está faltando conhecimento técnico sobre o tema? A Zona Francade Manaus não é apenas uma questão regional; é um projeto que poderia dar emancipaçãopara a região Norte, pois envolve aspectos econômicos, sociais e ambientais.A falta de clareza no debate abre espaço para propostas neoliberal e mal embasada, como ado Movimento Brasil Livre (MBL), que defende a exclusão dos benefícios fiscais da região eexcluir a Zona Franca da Região, voltando a uma concentração industrial na região Sudeste(que já existe), aos moldes do tempo de Getúlio Vargas. Sem um entendimento, ou empatia,profundo dos impactos dessa proposta, sem considerar as consequências para a população e aeconomia regional. Por que a proposta do MBL seria desastrosa? A proposta do MBL de extinguir os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus ignora aimportância estratégica e ignora um dos principais fatos: o Brasil é um país de tamanhocontinental e sem uma malha ferroviária contundente que poderia interliga-lo. Sem osincentivos fiscais, muitas empresas podem deixar a região, resultando em uma série deproblemas, vamos conversar em cima de dois tópicos: Primeiro – Desemprego em massa Segundo o governo Estadual, o Polo Industrial de Manaus gerou 7 mil novas vagas deempregos em Manaus. Sem os incentivos fiscais, muitas empresas podem fechar ou se mudarpara outras regiões, deixando milhares de trabalhadores desempregados. Levando emconsideração os 7 mil novos empregos. Esses empregos não apenas beneficiam ostrabalhadores contratados, mas também têm um efeito multiplicador na economia local.Além da geração de empregos, o Polo Industrial de Manaus também se destacou pelo seudesempenho financeiro em 2024, alcançando uma receita de 202 bilhões de reais segundo aFederação das Indústrias. Esse valor não apenas demonstra a vitalidade do parque industrial,mas também reforça a importância estratégica do PIM para a economia do Amazonas e doBrasil como um todo. Segundo – A necessidade de um debate qualificado O debate sobre a tributação da Zona Franca de Manaus precisa ser feito com seriedade econhecimento técnico. Declarações como a de Plinio Valério, que admitiu não entender otema, e propostas como a do MBL, que ignoram os impactos reais, mostram a urgência deuma discussão mais qualificada. É essencial que os políticos e a sociedade entendam acomplexidade do modelo e seus benefícios antes de propor mudanças radicais.Além disso, qualquer revisão dos benefícios fiscais deve ser feita de forma gradual e com aparticipação de todos os stakeholders, incluindo empresários, trabalhadores, ambientalistas eespecialistas em economia. A Zona Franca de Manaus não é apenas uma questão regional; éum projeto nacional que equilibra desenvolvimento e sustentabilidade. Qualquer mudançadeve ser pensada com cuidado, para não comprometer o futuro da Amazônia e do Brasil.A Zona Franca de Manaus é um bom projeto que precisa ser melhorado e aprimorado aosmoldes modernos, pois integra desenvolvimento econômico, geração de empregos epreservação ambiental. Propostas como a do MBL, só deixam claro o pouco caso que aspessoas de outras regiões têm com os nortistas e seu desenvolvimento. Reitero e suplico queos próximos debates sobre o tema precisam ser feitos com responsabilidade e conhecimentotécnico, evitando soluções simplistas que colocam em risco décadas de progresso.